¿Qué son las fisiopatologías hiperexcitables neuronales?

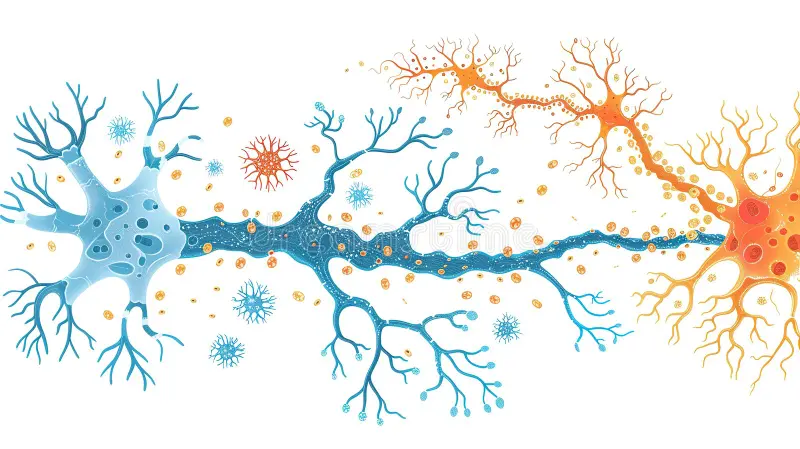

Las patologías hiperexcitables neuronales son un conjunto de trastornos del sistema nervioso caracterizados por una actividad eléctrica excesiva o descontrolada en las neuronas. En condiciones normales, las neuronas mantienen un equilibrio entre señales excitatorias e inhibitorias que regulan su activación. Sin embargo, en estas patologías, dicho equilibrio se rompe, predominando la excitación y generando respuestas anómalas. Esta disfunción puede deberse a alteraciones en canales iónicos, neurotransmisores o mecanismos celulares implicados en la señalización sináptica. Como resultado, las neuronas se vuelven más propensas a disparar potenciales de acción de manera repetitiva o espontánea, lo cual puede producir manifestaciones clínicas diversas, como convulsiones, espasmos musculares o dolor neuropático.

Entre las enfermedades más representativas de este grupo se encuentran la epilepsia, algunas encefalopatías infantiles, ciertos síndromes de dolor crónico y la migraña con aura. Estas condiciones no solo comprometen la función cerebral normal, sino que también impactan significativamente la calidad de vida de los pacientes. El estudio de su fisiopatología permite comprender cómo los cambios a nivel molecular, sináptico y de redes neuronales contribuyen a la aparición de los síntomas. Además, esta área de estudio es clave para el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas dirigidas a restaurar el equilibrio entre excitación e inhibición neuronal. La optativa ofrece a los estudiantes una visión profunda de estos mecanismos y su relevancia clínica en la medicina actual, contribuyendo al desarrollo de un enfoque humanista y profesional que considera la diversidad y complejidad del paciente, incorporando perspectiva de género y cultura de paz para brindar una atención respetuosa e inclusiva.

¿Cómo se estudian y diagnostican las fisiopatologías hiperexcitables?

El estudio de las fisiopatologías hiperexcitables combina herramientas clínicas, neurofisiológicas, de imagen y análisis moleculares para comprender la actividad anómala del sistema nervioso. Las técnicas de electroencefalografía (EEG) permiten registrar la actividad eléctrica cerebral y detectar patrones de descargas anormales, como en el caso de la epilepsia. Asimismo, estudios de potenciales evocados ayudan a evaluar la conducción neuronal ante estímulos específicos. El uso de modelos animales y cultivos celulares también ha sido fundamental para estudiar los mecanismos moleculares y sinápticos que contribuyen a la hiperexcitabilidad. Estos enfoques experimentales permiten observar los efectos de mutaciones genéticas, alteraciones iónicas o daño estructural sobre el comportamiento neuronal.

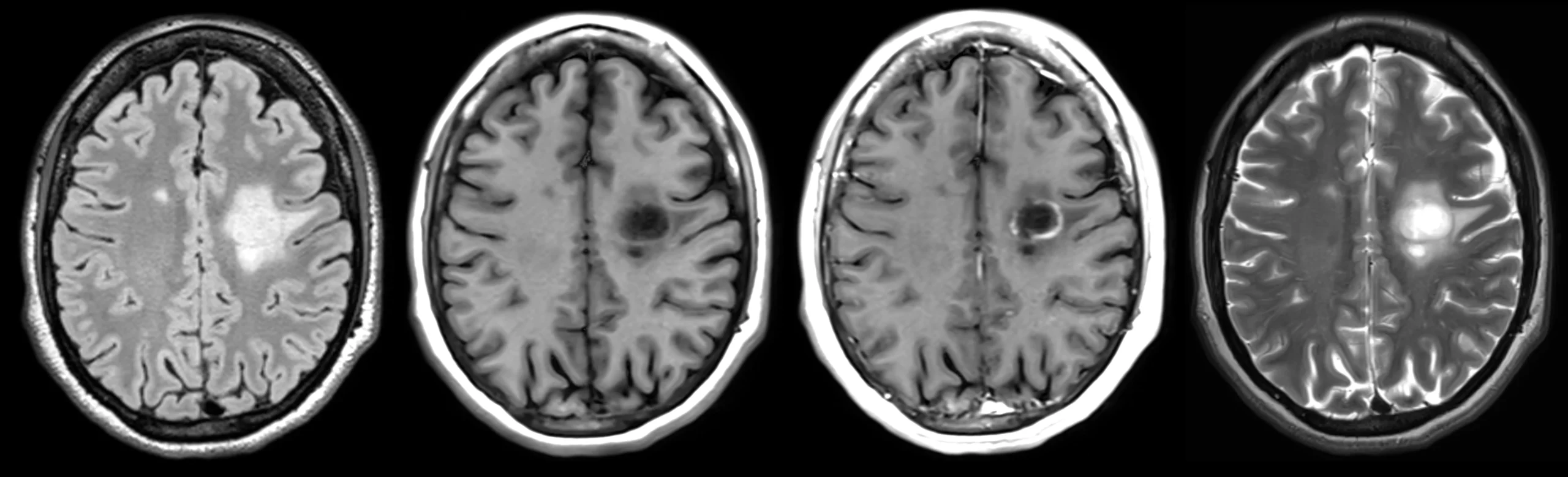

En cuanto al diagnóstico clínico, se apoya en la integración de la historia médica, el examen neurológico y pruebas complementarias. La resonancia magnética (RM) permite identificar lesiones estructurales como focos de desmielinización, tumores o malformaciones corticales. En los casos de sospecha de canalopatías o epilepsias genéticas, se recurre al análisis genético para detectar mutaciones específicas. También se utilizan pruebas de laboratorio para evaluar desequilibrios hidroelectrolíticos o marcadores inflamatorios. Este enfoque multidisciplinario no solo permite confirmar el diagnóstico, sino también orientar el tratamiento y monitorear la evolución del paciente. Gracias a estos avances, hoy es posible realizar una caracterización más precisa de cada patología hiperexcitable.

¿Cuál es la importancia de las enfermedades hiperexcitables?

La importancia de las enfermedades hiperexcitables radica en su alta prevalencia, su impacto en la calidad de vida y las múltiples complicaciones neurológicas que pueden generar si no se diagnostican y tratan oportunamente. Estas patologías no solo afectan el funcionamiento eléctrico del cerebro, sino que también pueden alterar el comportamiento, la cognición y la capacidad motora del paciente. Además, muchas de ellas se presentan desde edades tempranas o en etapas críticas del desarrollo, lo que incrementa su repercusión en el ámbito social, educativo y familiar. A nivel médico, representan un reto diagnóstico y terapéutico, ya que pueden tener múltiples causas y manifestaciones clínicas. Por ello, entender sus mecanismos fisiopatológicos es esencial para diseñar tratamientos personalizados y eficaces. Su estudio también contribuye al avance de la neurociencia y a la innovación farmacológica en neurología.

Algunos ejemplos:

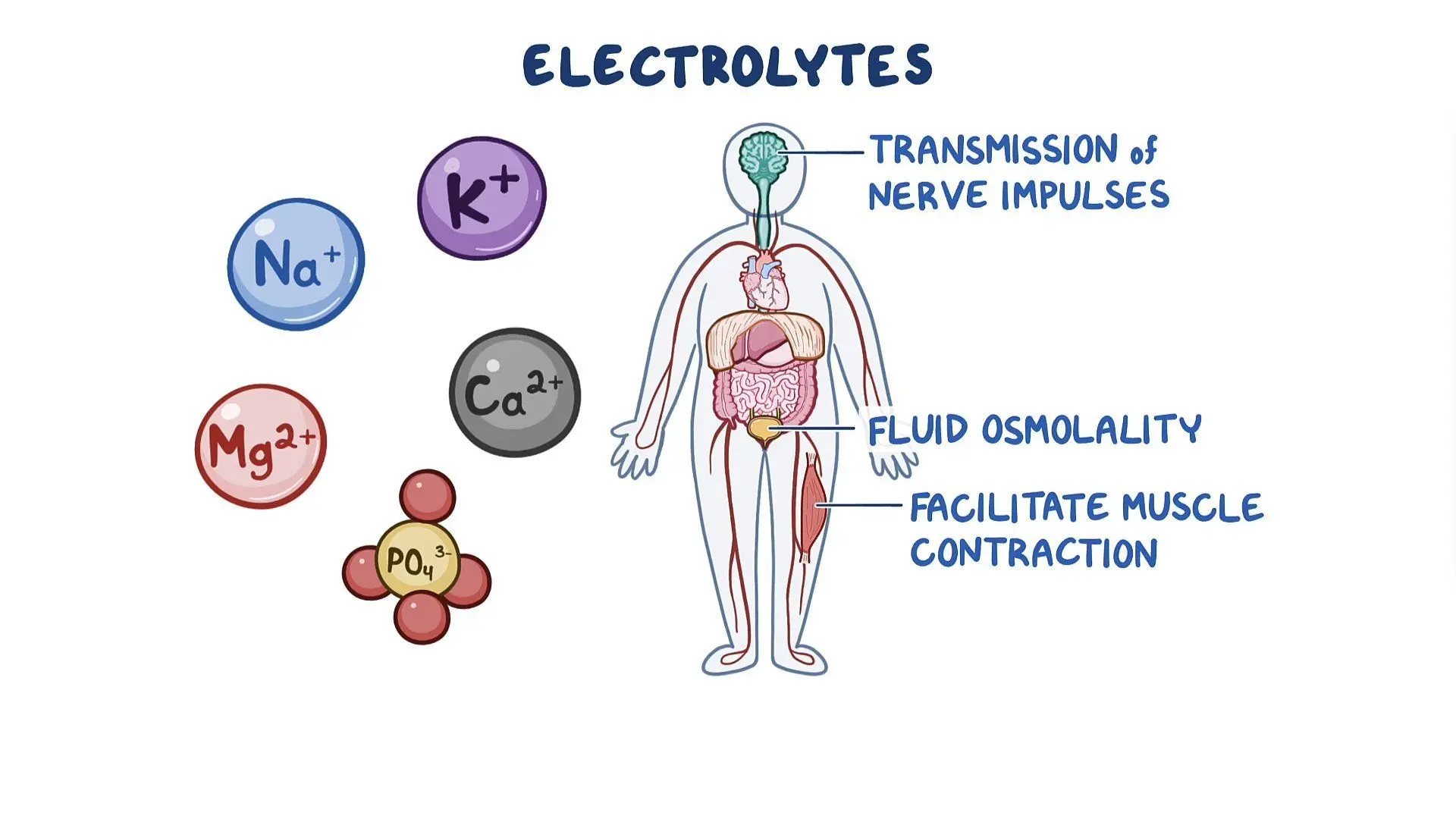

- Desbalance hidroelectrolítico. Las concentraciones de electrolitos como el sodio, potasio, calcio y magnesio son fundamentales para el funcionamiento normal de las neuronas. Un desbalance hidroelectrolítico puede alterar el potencial de membrana y desencadenar hiperexcitabilidad neuronal. Por ejemplo, la hiponatremia (bajo sodio en sangre) puede provocar edema cerebral y convulsiones, mientras que la hipocalcemia (calcio bajo) favorece la apertura de canales de sodio, aumentando la actividad eléctrica. Estos desequilibrios son comunes en enfermedades renales, endocrinas o tras pérdidas excesivas de líquidos. Su corrección oportuna puede revertir los síntomas neurológicos y prevenir complicaciones severas.

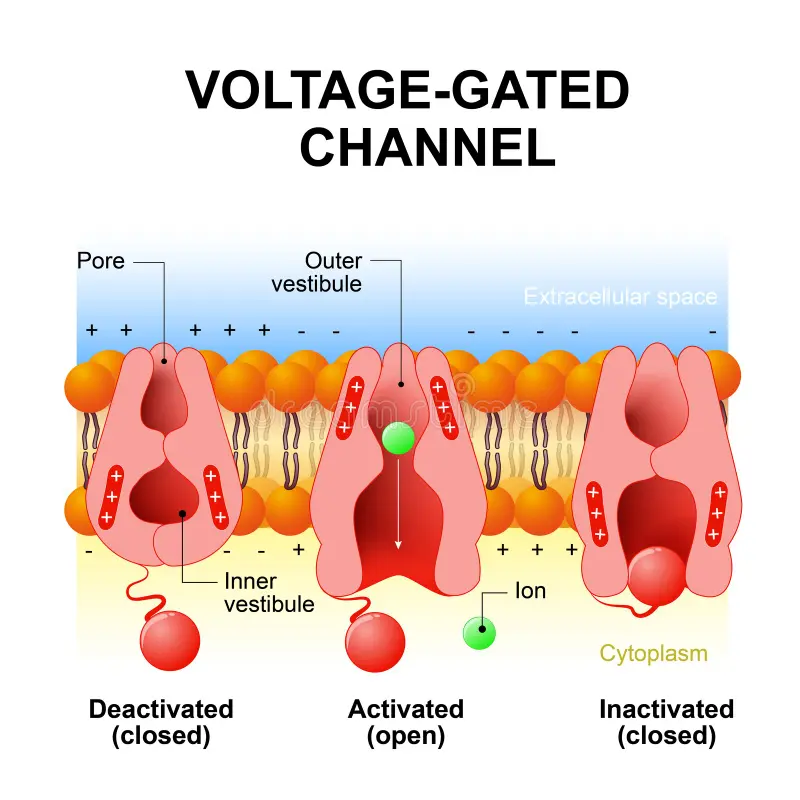

- Canalopatías: son enfermedades causadas por mutaciones o disfunciones en los canales iónicos que regulan la entrada y salida de sodio, potasio, calcio o cloruro en las células nerviosas. Estos canales son esenciales para la generación y propagación del impulso eléctrico. Alteraciones en su funcionamiento pueden llevar a una hiperactivación neuronal y provocar cuadros clínicos como epilepsia, ataxias, migraña hemipléjica o parálisis periódicas. Muchas canalopatías tienen una base genética, y su diagnóstico molecular ha permitido mejorar la precisión clínica y terapéutica. El estudio de estas enfermedades ofrece una ventana al entendimiento profundo de la excitabilidad neuronal.

- Enfermedades desmielinizantes, como la esclerosis múltiple, dañan la vaina de mielina que recubre los axones y permite una conducción nerviosa rápida y eficiente. La pérdida de mielina no solo enlentece la transmisión del impulso, sino que también expone los axones a una excitabilidad anormal, generando descargas eléctricas erráticas y síntomas como espasticidad, dolor, parestesias o crisis convulsivas. Además, la inflamación crónica en estas patologías puede alterar el entorno iónico y sináptico, favoreciendo aún más la inestabilidad neuronal. Estos trastornos subrayan cómo la estructura y el aislamiento del axón son claves para el control de la excitabilidad del sistema nervioso.

Docentes

Dra. Roxana Isela Noriega Navarro

Profesora de Asignatura Optativa

Correo electrónico: roxnn7@gmail.com

Dra. Teresa Antonia Meléndez Victoria

Profesora de Asignatura Optativa

Enlaces de Interés

-

- Una charla accesible que explica cómo la hiperexcitabilidad neuronal puede ser un evento temprano en la enfermedad de Alzheimer, con enfoques desde modelos animales y estudios clínicos. https://youtu.be/-N70sjeMoEw

- Presentación clínica focalizada en hiperexcitabilidad en pacientes infantiles, con ejemplos de registros EEG y discusión sobre tratamientos. https://youtu.be/e3QzMNFvx24

- Mechanisms Driving the Emergence of Neuronal Hyperexcitability – Estudio que explora la hiperexcitabilidad en trastornos del neurodesarrollo como el síndrome X frágil, detallando mecanismos neuronales compartidos. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9181819

- Pathological Hyperactivity and Hyperexcitability in the CNS – Tema editorial en Frontiers in Neuroscience que analiza la hiperactividad en diversas patologías neurológicas como epilepsia, neurodegeneración, dolor crónico y tinnitus. https://frontiersin.org/research-topics/18493/pathological-hyperactivity-and-hyperexcitability-in-the-central-nervous-system/magazine

- Microglia eliminate inhibitory synapses and drive neuronal hyperexcitability in epilepsy (Nature Neuroscience, 2025) – Investigación reciente que muestra cómo la eliminación de sinapsis inhibitorias por parte de microglia amplifica la excitabilidad en epilepsia. https://www.nature.com/articles/s41593-025-01983-6

Bibliografía

- Dee Unglaub Silverthorn, D. U. (2019). Fisiología humana: Un enfoque integrado (8.ª ed.). Pearson Educación.

- David Halliday (Reino Unido), Robert Resnick (Estados Unidos) y Kenneth Krane (Estados Unidos). (2015). Física (10ª ed.). Editorial Continental.

- Sofía Xaviera, Enrique Gijón, Bertha Prieto (2010). Guía de fisiología médica (1.ª ed.). Inter Sistemas Editores.

- Eric R. Kandel (Estados Unidos), James H. Schwartz (Estados Unidos), Thomas M. Jessell (Estados Unidos). (2013). Principles of Neural Science (5ª ed.). McGraw-Hill Education.

- Lidia S. Costanzo (2014). Fisiología (5.ª ed.). Elsevier.

- William F. Boron (Estados Unidos), Emile L. Boulpaep (Estados Unidos). (2017). Medical Physiology (3ª ed.). Elsevier.

- Allan H. Ropper y Robert H. Brown. Principios de Neurología de Adams y Victor. McGraw-Hill Interamericana, 8ed, 2007, México.

- Shweta Paulraj y Kamala P. Tamirisa (2025). Women in electrophysiology: Pioneering through barriers, leading across continents. HeartRhythm Case Reports , 11 (7), 604 – 606. https://doi.org/10.1016/j.hrcr.2025.04.016

- Bertil Hille (2001). Ion channels of excitable membranes (3ª ed.). Sinauer Associates, Inc.

- Stephanie Schorge (2018). Channelopathies go above and beyond the channels. Neuropharmacology, 132:1-2. doi: 10.1016/j.neuropharm.2018.02.011. Epub 2018 Feb 14. PMID: 29454019.

- Julia Oyrer, Snezana Maljevic, Ingrid E. Scheffer, Samuel F. Berkovic, Stiven Petrou y Christopher A. Reid, C. (2018). Ion Channels in Genetic Epilepsy: From Genes and Mechanisms to Disease-Targeted Therapies. Pharmacological reviews, 70(1), 142–173. https://doi.org/10.1124/pr.117.014456

- Mayo Clinic. (2024, junio 20). Esclerosis múltiple – Síntomas y causas. Mayo Foundation for Medical Education and Research. https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/multiple-sclerosis/symptoms-causes/syc-20350269

- Stephen G. Waxman (2006). Axonal conduction and injury in multiple sclerosis: the role of sodium channels. Nature reviews. Neuroscience, 7(12), 932–941. https://doi.org/10.1038/nrn2023

Créditos de imagen

- Imagen by macrovectror on Freepik. https://www.freepik.com/free-photos-vectors/neuron

- Imagen by macrovectror on Freepik

- https://www.osmosis.org/learn/Electrolyte_balance_-_Overview%3A_Nursing

- https://www.dreamstime.com/illustration/ion-channel.html

- https://www.dreamstime.com/illustration/demyelination.html

- https://www.vecteezy.com/vector-art/6948867-illustration-of-human-epileptic-brain-and-abnormal-eeg-wave-discharges

- https://insightsimaging.springeropen.com/articles/10.1186/s13244-022-01198-4

- Imagen by macrovectror on Freepik